CST飞行器表面沉积静电分布仿真研究

飞机在高空中飞行时,会因与空间粒子进行摩擦等因素在飞机表面形成静电积累。随着飞机表面的电荷的不断地积累,飞机表面的电压不断升高。当飞机表面积累电荷所产生电场高于空气击穿场强时,就会产生静电放电。静电放电所产生的电磁干扰会影响民用和军用飞机的安全运行。

Beach R 对飞机飞行中表面电荷积累原理进行了研究。Joseph E 等研究了喷气式飞机的静电起电原因及放电电流,得到了静电放电电流的一般规律。Terhaseborg J L 等研究了子弹在空气中高速飞行时的带电情况,在一定范围内预测弹丸上的电荷数量和飞行弹丸周围的电场分布。Grosshans H 等详细阐述并验证了摩擦带电模型,以预测直升机在尘土飞扬的空中盘旋时的电气化情况,对电荷积累的位置进行详细分析。Lekas T I 提出了一种计算在粉尘云中飞行的飞机静电荷量的方法,证明了由灰尘引起的飞机静电荷电与任何其他静电荷源同样重要,该方法也可用于评价雨滴、雪花、冰晶等其它大气颗粒物引起的静电荷电。Revel I等提出了在飞机表面布置探测器定位飞行中的飞机沉积静电放电的方法。Andersen A 等研究了聚合物材料的静电放电分布,改善了空间环境中的静电放电击穿场的估计。Yadav R 等人详细介绍航空中各种聚合物纳米复合材料的开发,飞机抗静电应用的发展,以及静电现象及其在航空电子系统中普遍使用条件。易鸣等研究了固定翼飞机静电分布特性及着陆时静电泄放,用矩量法分别求取了飞机空中飞行和停靠地面时的电荷分布。杨真一等研究了放电刷对飞行器静电放电的抑制作用,得到增加放电刷直径是排放机体电荷最为有效的方法。胡晓峰等人对飞机表面的摩擦起电规律进行了理论分析和实验研究,得出了飞机的摩擦极性和电荷定律。张靖等研究了某型飞机静电放电刷的静电泄放特性和影响参数。刘浩等研究了某飞行器表面硅基热防护材料静电起电和泄漏特性及影响因素。左曦等人通过对飞机充氧阀头系统的两种材料进行试验,探究了接触压力、环境相对湿度、分离速度等因素对不同材料接触静电积累的影响,为进一步探索静电特性上的绝缘材料提供实验依据与研究方向。可以看出,国内外对飞机表面的静电起电问题均开展了研究,然而上述研究大多未考虑处于飞行状态中的飞机,因此本文将针对飞行状态下的飞机研究其表面的沉积静电分布规律。

本文研究了CST对飞行状态下塞斯纳飞机表面沉积静电电荷与电场分布。本文首先建立了某型飞机的 1:1 沉积静电仿真模型。然后基于该模型仿真了飞行状态下飞机的电容,将仿真所得飞机电容与经验公式所得飞机电容进行对比,验证了仿真的正确性。最后研究了模型结构、沉积电荷量对飞机表面电荷密度与电场分布的影响。得到了模型结构对飞机沉积静电分布的影响,还得到了飞机不同放电刷处的沉积静电分布的规律。

1. 飞机建模

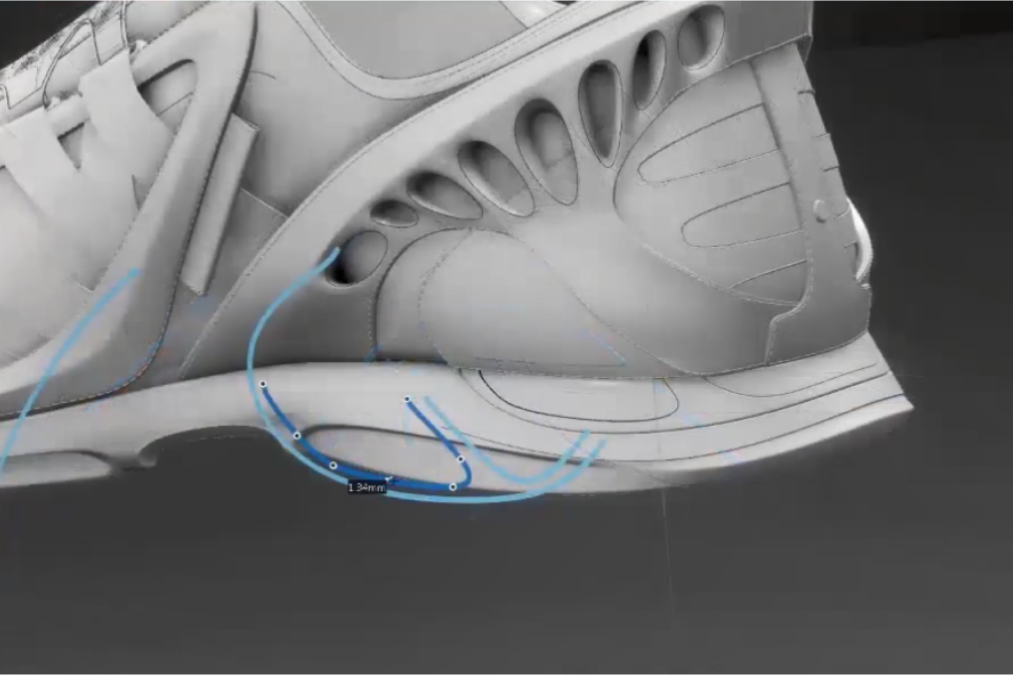

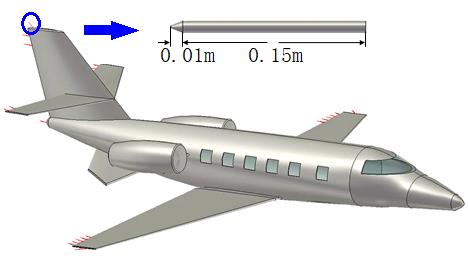

本文的研究对象为某型号塞斯纳飞机,该飞机机身长度为 14.91 m,翼展为 16.72 m,高度为 4.57 m。在SolidWorks 中建立该飞机的 1:1 仿真模型如图 1 所示,飞机主要由以下几个主要部分构成:机身、机翼、引擎、驾驶舱、机舱舷窗和放电刷。其中放电刷结构一致,由圆柱和锥台构成,圆柱底部半径为 0.005 m,长度为 0.15 m,锥台底部半径为 0.005 m,顶端半径为 0.001 m,长度为 0.01 m。机舱舷窗边长为 0.40 m,厚度为 0.02 m。飞机仿真模型如图 1 所示。

图 1. 1:1 飞机仿真模型.

2. 飞行状态下飞机电容计算与仿真

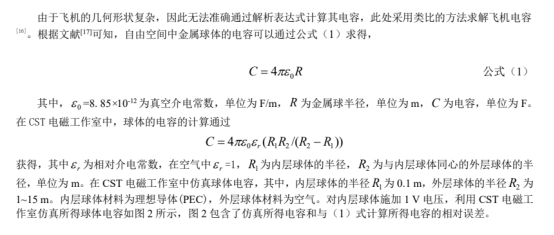

由于飞机的几何形状复杂,因此无法准确通过解析表达式计算其电容,此处采用类比的方法求解飞机电容。根据文献[17]可知,自由空间中金属球体的电容可以通过公式(1)求得,

图 2. 孤立球的电容仿真结果和相对误差.

由图 2 可得,当外层球体半径逐渐增大时,球体电容逐渐下降最终趋于稳定。当外层球体半径为内层球体半径的 150 倍时,仿真所得电容为 11.14 pF,与式(1)所得理论值 11.13 pF相比,二者的相对误差仅为0.09%。当外层球体半径大于内层球体半径的 20 倍时,仿真所得电容与理论值的相对误差均在 7%以下。因此可得利用CST电磁工作室仿真所得电容与理论值具有很好的一致性,因此下面将采用类比的方式计算飞行状态下的飞机电容。

图 3. 飞行中的飞机电容计算.

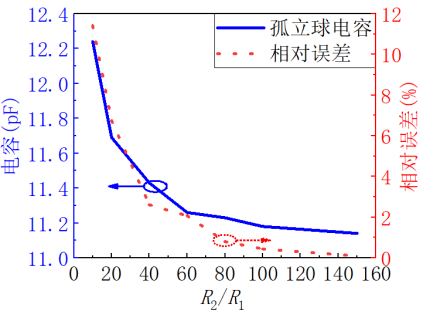

如图 3 所示,在 CST 电磁工作室中导入 1:1 飞机仿真模型,将内层球体替换为飞机,进而计算飞行状态下飞机电容。根据图 2 所得结论,当外层球体半径为内层球体半径的 20 倍以上时,相对误差较小。飞机的半翼长为 8.36 m,因此在此设置外层球体半径为 168 m。仿真得到飞行状态下飞机的电容约为 460.5 pF。为进一步验证本文仿真所得飞机电容的正确性,根据文献[2]中飞机电容的经验公式可知,

3. 飞机模型对飞机静电分布的影响分析

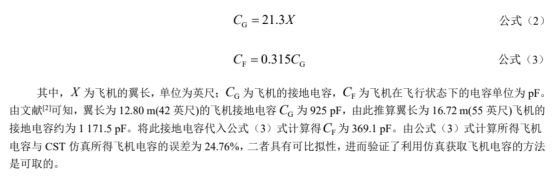

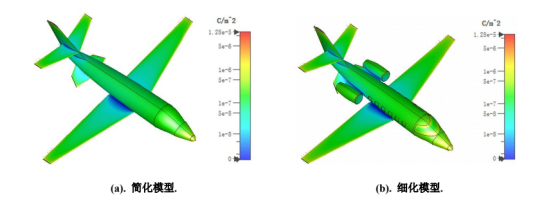

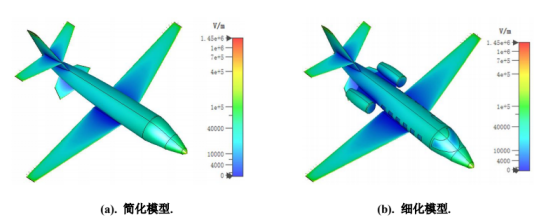

为了考察不同模型对飞机沉积静电电荷与电场分布规律的影响,本文建立两种飞机模型,分别为简化模型和细化模型,如图 4 所示。简化模型在细化模型的基础上省略驾驶舱、机舱舷窗、引擎结构。为了对比不同飞机模型上同一位置处的电荷与电场,在两模型上选取 11 处典型位置如图 4 所示。

图 4. 飞机模型

图 5. 不同模型的表面电荷密度分布

图 6. 不同模型的表面电场强度分布.

分别对如图4 所示的两个模型施加相同的电压100 kV,仿真该电压作用下飞机表面的电荷密度及电场强度。两模型的机身材料均为PEC,驾驶舱与机舱舷窗材料为铅玻璃,背景材料为空气。仿真所得飞机表面电荷密度与表面电场强度如图5和图6所示。

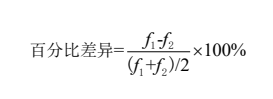

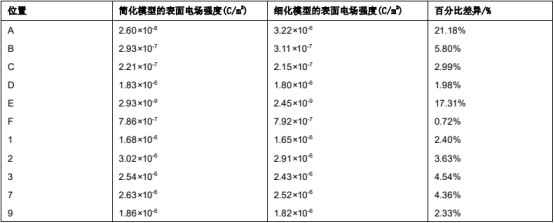

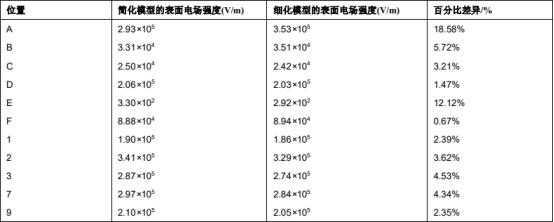

从图 5 和图 6 可知,两种模型表面电荷密度与表面电场强度分布规律相近,在飞机尖端部位表面电荷密度与表面电场强度较大,如机身两侧机翼尖端,尾翼尖端,机头顶端;在驾驶舱与机舱的舷窗处、机身、机身与机翼连接处的表面电荷密度与表面电场场强较小。为进一步证明不同飞机模型对飞机沉积静电分布的影响,将图 4 中所标记位置处的表面电荷密度与表面电场强度的仿真结果列于表 1 和表 2 中,其中,百分比差异可以通过公式(4)计算得出,

其中f1、f2为计算差异二者的取值。

由表 1 和表 2 可知,细化模型与简化模型相比,在机头尖端位置 A 的表面电荷密度与表面电场强度的变化量为 20%左右,变化较明显。说明加入驾驶舱后使得电荷集中向机头尖端移动,使机头尖端的表面电场强度增高。同时,由表 1 和表 2 可知,细化模型机头位置处的表面电场强度与表面电荷密最高,而简化模型放电刷 2位置处的表面电场强度与表面电荷密度不是最高。这说明驾驶舱对机头尖端处的电荷分布规律有较大影响。

表1. 不同位置处的表面电荷密度.

表2. 不同位置处的表面电场强度.

在机身与机翼连接位置 E 处,细化模型与简化模型相比,表面电荷密度与表面电场强度的变化量大于 12%。说明加入引擎后部分电荷被转移到了引擎表面,这导致位置 E 处细化模型的表面电荷密度与表面电场强度减小。位置 E 处与其他位置处的表面电荷密度与表面电场强度相比,其在简化模型与细化模型中均最低。虽然此处的表面电荷密度与表面电场强度变化量较大,但对飞机静电放电影响较小。

在飞机机身、机翼、尾翼、及放电刷等位置处,两种模型的表面电荷密度与表面电场强度差别均在 6%以下,这说明驾驶舱、机舱舷窗和引擎结构对飞机机身、机翼、尾翼、及放电刷处的表面电荷密度与表面电场强度影响较小。同时,细化模型与简化模型相比,其飞机机身、机翼、尾翼及放电刷等位置处的表面电荷密度与表面电场强度的分布规律保持不变。

根据上述分析可得,细化模型加入驾驶舱、机舱舷窗、引擎结构后,对机头处的静电场有较大影响,而对其他位置处的影响较小。因此若仅研究放电刷处的静电场分布时,可采用简化模型以提高仿真效率。

4. 沉积电荷量对飞机放电刷处静电分布的影响分析

飞机飞行过程中其表面与空气中的粒子发生碰撞从而不断积累电荷,因此其产生的电场强度不断地增加。当其电场强度高于周围空气的击穿场强时,将会发生放电现象。为避免发生飞机静电放电,放电刷将提前泄放飞机表面的沉积静电。因此放电刷处的沉积静电分布规律对飞机沉积静电放电的研究至关重要。

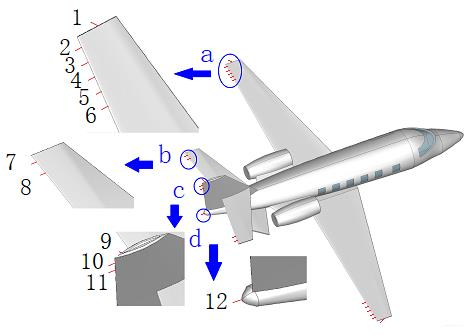

图 7. 放电刷监测位置

本节基于飞机细化模型研究了不同电压下放电刷处的飞机沉积静电分布。飞机模型左右两侧对称,因此本节仅分析其中一侧放电刷处的电场强度。如图 7 所示,飞机放电刷位于飞机机翼尖端部位 a 处、飞机水平尾翼b 处、飞机竖直尾翼 c 处、机尾尖端部位 d 处。其中放电刷 1 和放电刷 9 与机翼呈 45°角度,放电刷 2~8、10~11垂直于机翼。

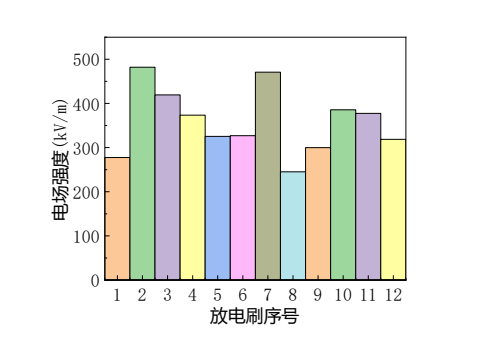

在标准大气环境下,均匀电场中空气击穿强度为 29 kV/cm[13]。飞机通常飞行在 10 000 m 以上的高空中,例如当飞机飞行在 16 000 m 时,此时空气临界击穿场强为 419 kV/m[18]。为了比较不同位置放电刷处电场强度的大小,当飞机表面沉积静电产生电压为150 kV 时,不同位置处放电刷处平均电场强度的仿真结果如图 8 所示。

图 8. 150kV 下不同位置处放电刷的电场强度.

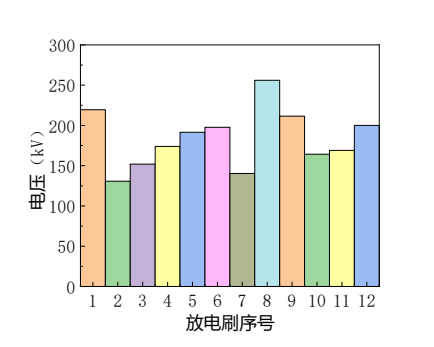

图 9. 发生空气击穿时飞机沉积静电电压.

由图 8 可知,飞机机翼尖端部位 a 处放电刷 2 的电场强度最高,为 482 kV/m,飞机水平尾翼 b 处放电刷 7次之,为 471 kV/m,二者均超过空气临界击穿场强。飞机水平尾翼 b 处放电刷 8 的电场强度最低,为 245 kV/m。放电刷 2 的电场强度比放电刷 8 高约 97%。按照电场强度由高到低依次为放电刷 2、7、3、10、11、4、5、6、12、9、1、8。这说明当发生飞机沉积静电放电时,放电刷 2 将先于其他放电刷开始放电。

通过仿真得到各放电刷处电场强度达到空气临界击穿场强时,所需的飞机沉积静电产生电压,如图 9 所示。由图 9 可知,不同放电刷处电场强度到达空气临界场强时所对应的飞机沉积静电电压不同。当飞机沉积静电产生电压为 131 kV 时,放电刷 2 的电场强度便达到空气临界击穿场强。当飞机沉积静电产生电压为 140 kV 时,放电刷 7 的电场强度达到空气临界击穿场强。当飞机沉积静电产生电压为 256 kV 时,放电刷 8 的电场强度才达到空气临界击穿场强。当发生空气击穿时,放电刷 2 所需的静电产生电压比放电刷 8 低约 95%。这说明不同的飞机沉积静电电压下,发生放电的放电刷数量不同。当飞机沉积静电电压为 131 kV 时,放电刷 2 已开始放电,随着飞机沉积静电电压的增大,开始放电的放电刷数量逐步增加。

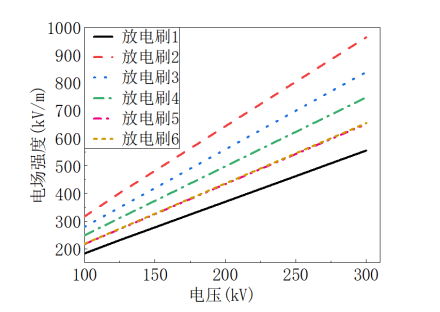

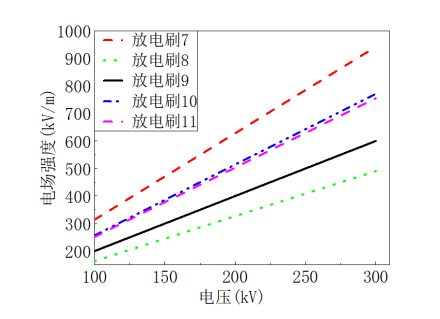

为了分析不同飞机沉积静电电压下,飞机机翼尖端部位 a 处、飞机尾翼 b、c 处不同放电刷的电场强度规律,将放电刷 1~6 的电场强度绘于图 10,将放电刷 7~11 的电场强度绘于图 11。

图 10. 机翼尖端部位 a 处放电刷的电场强度.

图 11. 尾翼 b、c 处放电刷的电场强度.

由图 10 可知,不同放电刷处的电场强度随着飞机沉积静电电压的增加而增加,且呈线性变化。放电刷 2 的电场强度最高,放电刷 1 的电场强度最低。放电刷 2 的电场强度随飞机沉积静电电压的变化率高于其他放电刷,按照变化率由高到底依次为放电刷 2、3、4、5、6、1。放电刷 2 的电场强度随着静电电压的变化率比放电刷 1高约 68%。

由图 10 可知放电刷 2 的电场强度高于放电刷 3~6,放电刷 2 的电场强度随着静电电压的变化率比放电刷 6高约 51%。由图 11 可知放电刷 7 的电场强度高于放电刷 8。放电刷 7 的电场强度随着静电电压的变化率比放电刷 8 高约 82%。同时放电刷 10 的电场强度略高于放电刷 11。这说明垂直于机翼的放电刷中,越靠近机翼尖端的放电刷电场强度越大。

此外,由图 10 可知,放电刷 1 的电场强度低于放电刷 2~6,放电刷 1 的电场强度随着静电电压的变化率比放电刷 6 低约 11%。同样,由图 11 可知,放电刷 9 的电场强度低于放电刷 10 与 11。放电刷 9 的电场强度随着

静电电压的变化率比放电刷 11 低约 25%。因此可得,与机翼呈 45°角度放电刷的电场强度低于同机翼的垂直放电刷电场强度。

5. 结论

本文建立了 1:1 的飞机飞行状态下的静电场仿真模型,基于此模型仿真了飞机电容、飞机沉积静电电荷密度与电场分布,得到以下结论:

1)通过类比球体电容的方法,对飞机电容进行了计算,得到飞行状态下飞机的电容约为 460.5 pF。

2)模型对飞机机头处的静电场有影响,增加驾驶舱、机舱舷窗后,机头处的静电场变化了约 20%,而对其他位置处的影响较小。若重点关注飞机放电刷处的静电场分布规律,可使用简化模型以提高仿真效率。

3)在不同沉积静电电荷量下,飞机的各放电刷处的平均电场强度呈线性变化规律,飞机各放电刷处静电场强度不同,其中放电刷静电场强度最高处比最低处高约 97%。对于垂直于机翼的放电刷中,越靠近机翼尖端的放电刷电场强度越大。垂直于机翼的放电刷处的电场强度高于同机翼的与机翼呈 45°角度的放电刷处的电场强度。

资料来源:达索官方

-

[ABAQUS] 有限元分析软件Abaqus有哪些“避坑法则”?看看专家怎么

2026-01-16

-

[行业资讯] 想找达索代理商买正版Abaqus软件?别忽略了这几点!

2026-01-16

-

2026-01-15

-

[CST] 对应高频、低频的电磁仿真,CST studio suite

2026-01-15

-

[ABAQUS] Abaqus显示动力学和隐式动力学有什么区别?

2026-01-15

-

2026-01-14

-

[行业资讯] 达索系统与Mistral AI深化合作,开拓主权AI新时代

2026-01-14

-

[CST] 什么是天线平均增益?CST能计算天线的平均增益吗?

2026-01-09

-

[CST] 什么是SI仿真?CST工作室套装可以做SI仿真吗

2026-01-09

-

[行业资讯] Abaqus好用吗?值不值得学习?听听工程师怎么说

2026-01-09

-

2023-08-29

-

2023-08-24

-

[ABAQUS] ABAQUS如何建模?ABAQUS有限元分析教程

2023-07-07

-

[ABAQUS] 有限元分析软件abaqus单位在哪设置?【操作教程】

2023-09-05

-

[ABAQUS] ABAQUS软件中Interaction功能模块中的绑定接

2023-07-19

-

[ABAQUS] Abaqus怎么撤回上一步操作?Abauqs教程

2024-05-01

-

[ABAQUS] abaqus里面s11、s12和u1、u2是什么意思?s和

2023-08-30

-

[ABAQUS] Abaqus单位对应关系及参数介绍-Abaqus软件

2023-11-20

-

[ABAQUS] ABAQUS软件教程|场变量输出历史变量输出

2023-07-18

-

[ABAQUS] Abaqus中的S、U、V、E、CF分别是什么意思?

2024-05-11

-

[行业资讯] 想找达索代理商买正版Abaqus软件?别忽略了这几点!

2026-01-16

-

2026-01-14

-

[行业资讯] 达索系统与Mistral AI深化合作,开拓主权AI新时代

2026-01-14

-

[行业资讯] Abaqus好用吗?值不值得学习?听听工程师怎么说

2026-01-09

-

[行业资讯] 达索系统在CES 2026上展示AI驱动的医疗创新,重塑精

2026-01-09

-

[行业资讯] 如何联系达索代理商咨询CST studio suite电

2026-01-08

-

[行业资讯] 哪里能买到正版ABAQUS?达索的ABAQUS大概多少钱?

2026-01-08

-

[行业资讯] 达索认证的Abaqus代理商能带给你什么?附Abaqus采

2026-01-08

-

2026-01-04

-

[行业资讯] 电子行业一般要进行哪些仿真分析?达索SIMULIA解决方案

2025-12-31

地址: 广州市天河区天河北路663号广东省机械研究所8栋9层 电话:020-38921052 传真:020-38921345 邮箱:thinks@think-s.com